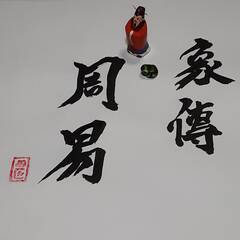

![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「水澤節(すいたくせつ)」三爻です。

今回は「水澤節(すいたくせつ)」三爻です。

![]() 水澤節の卦辞は「亨 苦節不可貞」とおる くせつはていにすべからず。要するに程度、バランスが大切で、苦しすぎる倹約は長続きせず、良いことではない、ということです。

水澤節の卦辞は「亨 苦節不可貞」とおる くせつはていにすべからず。要するに程度、バランスが大切で、苦しすぎる倹約は長続きせず、良いことではない、ということです。

![]() 「水澤節」は「上卦」が「坎(水、海や雨など限りない水)」で「下卦」が「兌(沢、湖、杯など限られた水)」です、要するに「許容量」を考えないと溢れてしまう、と言うことです。

「水澤節」は「上卦」が「坎(水、海や雨など限りない水)」で「下卦」が「兌(沢、湖、杯など限られた水)」です、要するに「許容量」を考えないと溢れてしまう、と言うことです。

![]() しかし、空のままでは良くないので注がねばなりません。

しかし、空のままでは良くないので注がねばなりません。

![]() なるほど、それが「亨(とおる)」しかし、無理をしてはいけない、程度が重要だ、ってことなんだ。

なるほど、それが「亨(とおる)」しかし、無理をしてはいけない、程度が重要だ、ってことなんだ。

![]() 言い換えれば「自分という器を知る」と言うことですから、自分を知って良い目標を持つ、と言う意味にもつながります。

言い換えれば「自分という器を知る」と言うことですから、自分を知って良い目標を持つ、と言う意味にもつながります。

![]() 目標を持つにも適度さ、「節」が必要なんだ。

目標を持つにも適度さ、「節」が必要なんだ。

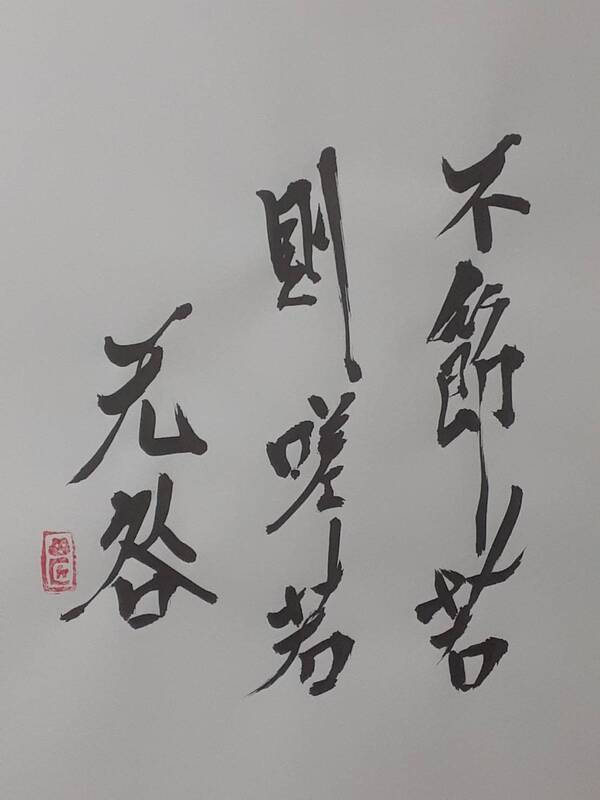

![]() 「三爻」の爻辞は「不節若 則嗟若 无咎」せつじゃくたらざれば さじゃくたり とがなし。です。

「三爻」の爻辞は「不節若 則嗟若 无咎」せつじゃくたらざれば さじゃくたり とがなし。です。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 節度を守れなかったことで嘆くのは自分のせいである、しかし咎無し、ということです。

節度を守れなかったことで嘆くのは自分のせいである、しかし咎無し、ということです。

![]() 咎あるでしょ、どうして咎無いの?

咎あるでしょ、どうして咎無いの?

![]() これは、新しい挑戦をしたらあって当たり前、これこそが学びであり、人の道は失敗しないで苦しまないことではないから咎無いのです。

これは、新しい挑戦をしたらあって当たり前、これこそが学びであり、人の道は失敗しないで苦しまないことではないから咎無いのです。

![]() ですから大失敗で困ったことになっても「無意識」あえて言えば「神」「高次の存在」から言えば「咎无」なのです。

ですから大失敗で困ったことになっても「無意識」あえて言えば「神」「高次の存在」から言えば「咎无」なのです。

![]() なーるほど、って言いたいけど易はやっぱり難しいな。

なーるほど、って言いたいけど易はやっぱり難しいな。

![]() もう一つは、節度を守れなかったことで嘆くのは自分のせいである、他の人には咎が無い、と言う解釈も出来ます、こちらも重要な解釈です。

もう一つは、節度を守れなかったことで嘆くのは自分のせいである、他の人には咎が無い、と言う解釈も出来ます、こちらも重要な解釈です。

![]() こっちの方が普通な感じだね。

こっちの方が普通な感じだね。

![]() 「三爻」は「陽位」に「陰」で位、不正です、要するに、強くあるべきところで弱いから、嘆き悲しみながら学ぶことは通るべき道だ、とも言えます。

「三爻」は「陽位」に「陰」で位、不正です、要するに、強くあるべきところで弱いから、嘆き悲しみながら学ぶことは通るべき道だ、とも言えます。

![]() そして「四爻」に比していません、「四爻」はしっかりと節度を守るイメージですから、自分で努力して学んで行け、ってことです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

そして「四爻」に比していません、「四爻」はしっかりと節度を守るイメージですから、自分で努力して学んで行け、ってことです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() きついな。

きついな。

![]() 「二爻」には比しています「二爻」は「行くべきだ」と言っています、当然「三爻」につながっているのです。だから修行と学びの嘆きなのです。

「二爻」には比しています「二爻」は「行くべきだ」と言っています、当然「三爻」につながっているのです。だから修行と学びの嘆きなのです。

![]() なるほど、やっぱりつなげて理解しないとダメなんだね。イメージがつながったよ。

なるほど、やっぱりつなげて理解しないとダメなんだね。イメージがつながったよ。

![]() 「上爻」にも応じていません。

「上爻」にも応じていません。

![]() 「上爻」は、ただ頑張りすぎても良くない、それでは続かなくなるし考え方も偏る、ちょうど良いことが大切であることを言っていますが、「三爻」ではいろいろやってみること、学ぶことに主眼があるのです。

「上爻」は、ただ頑張りすぎても良くない、それでは続かなくなるし考え方も偏る、ちょうど良いことが大切であることを言っていますが、「三爻」ではいろいろやってみること、学ぶことに主眼があるのです。

![]() こんなにきちんとつながってるもんなんだね。びっくりだよ。

こんなにきちんとつながってるもんなんだね。びっくりだよ。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。