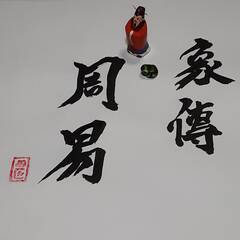

![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

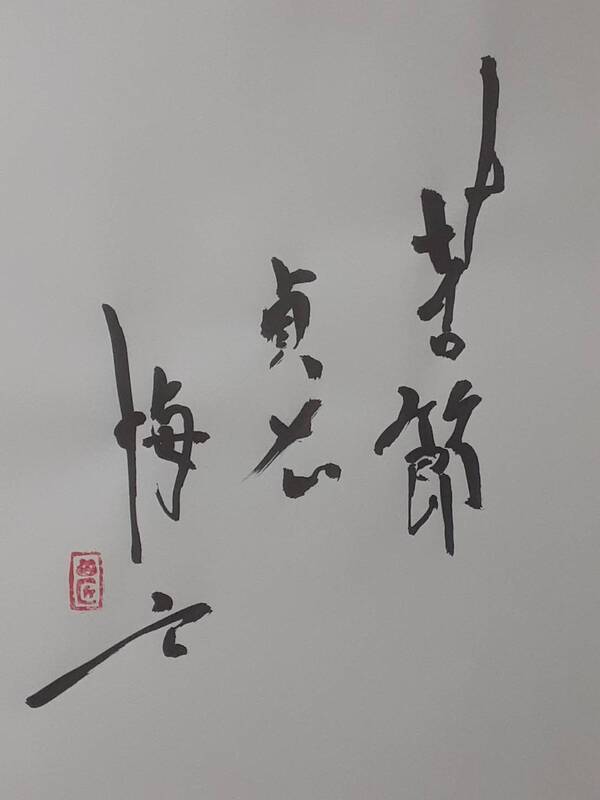

![]() 今回は「水澤節(すいたくせつ)」上爻です。

今回は「水澤節(すいたくせつ)」上爻です。

![]() 水澤節の卦辞は「亨 苦節不可貞」とおる くせつはていにすべからず。要するに程度、バランスが大切で、苦しすぎる倹約は長続きせず、良いことではない、ということです。

水澤節の卦辞は「亨 苦節不可貞」とおる くせつはていにすべからず。要するに程度、バランスが大切で、苦しすぎる倹約は長続きせず、良いことではない、ということです。

![]() 「水澤節」は「上卦」が「坎(水、海や雨など限りない水)」で「下卦」が「兌(沢、湖、杯など限られた水)」です、要するに「許容量」を考えないと溢れてしまう、と言うことです。

「水澤節」は「上卦」が「坎(水、海や雨など限りない水)」で「下卦」が「兌(沢、湖、杯など限られた水)」です、要するに「許容量」を考えないと溢れてしまう、と言うことです。

![]() しかし、空のままでは良くないので注がねばなりません。

しかし、空のままでは良くないので注がねばなりません。

![]() なるほど、それが「亨(とおる)」しかし、無理をしてはいけない、程度が重要だ、ってことなんだ。

なるほど、それが「亨(とおる)」しかし、無理をしてはいけない、程度が重要だ、ってことなんだ。

![]() 言い換えれば「自分という器を知る」と言うことですから、自分を知って良い目標を持つ、と言う意味にもつながります。

言い換えれば「自分という器を知る」と言うことですから、自分を知って良い目標を持つ、と言う意味にもつながります。

![]() 目標を持つにも適度さ、「節」が必要なんだ。

目標を持つにも適度さ、「節」が必要なんだ。

![]() 「上爻」の爻辞は「苦節 貞凶 悔亡」くせつはていなればきょう くいほろぶ。です。

「上爻」の爻辞は「苦節 貞凶 悔亡」くせつはていなればきょう くいほろぶ。です。

![]() どういう感じなの? 凶なのに悔い亡ぶの?

どういう感じなの? 凶なのに悔い亡ぶの?

![]() 厳しい節度を求めるのなら、悔いは亡んでも凶、とも言えるし凶だけど悔いは亡ぶ、とも言えますね。どっちにしても行き過ぎは苦しいものだ、と言うことですね。

厳しい節度を求めるのなら、悔いは亡んでも凶、とも言えるし凶だけど悔いは亡ぶ、とも言えますね。どっちにしても行き過ぎは苦しいものだ、と言うことですね。

![]() そうか、気になってた部分は解決しても、苦労する、ってことか。

そうか、気になってた部分は解決しても、苦労する、ってことか。

![]() まあ、「凶」ですから、そこから「生まれ変わる」意味もあるのです。

まあ、「凶」ですから、そこから「生まれ変わる」意味もあるのです。

![]() 節を守るのは難しいね、何でだろう?

節を守るのは難しいね、何でだろう?

![]() 理想は実行する前は理想ですが、出来てしまえば物足りないものです、要するにキリがないから、追いかけすぎるな、ということです。

理想は実行する前は理想ですが、出来てしまえば物足りないものです、要するにキリがないから、追いかけすぎるな、ということです。

![]() 「上爻」は「陰位」に「陰」で、謙虚さがあるのですが、謙虚さが行き過ぎるとかえって良くないのです。

「上爻」は「陰位」に「陰」で、謙虚さがあるのですが、謙虚さが行き過ぎるとかえって良くないのです。

![]() そうか、努力、努力で、どうにかなると思うからか、それが行き過ぎを招くわけだ。

そうか、努力、努力で、どうにかなると思うからか、それが行き過ぎを招くわけだ。

![]() しかし、「五爻」に比しています、節度を守っているうちに、ついエスカレートしてしまうのはよくあることです。だから比している、と言えます。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

しかし、「五爻」に比しています、節度を守っているうちに、ついエスカレートしてしまうのはよくあることです。だから比している、と言えます。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() 節度を守るのは難しいんだね。

節度を守るのは難しいんだね。

![]() 「水澤節」は「五爻」「上爻」は応じていません、ですから「二爻」「三爻」も応じてないのですが、要するに偉い人は下々の人と繋がっていないのです。だから節度を保つ、ちょうど良い、がとても難しいのです。

「水澤節」は「五爻」「上爻」は応じていません、ですから「二爻」「三爻」も応じてないのですが、要するに偉い人は下々の人と繋がっていないのです。だから節度を保つ、ちょうど良い、がとても難しいのです。

![]() なるほど、そういうことか。確かに。

なるほど、そういうことか。確かに。

![]() じゃあ「苦節」は、偉い人が下の人に押し付けるイメージか。

じゃあ「苦節」は、偉い人が下の人に押し付けるイメージか。

![]() まあ、世の常ですね。そして個人的なことでも、無理な計画は頑張っても体を壊しますし、限度があるということです。

まあ、世の常ですね。そして個人的なことでも、無理な計画は頑張っても体を壊しますし、限度があるということです。

![]() 確かに、結果を焦るとそうなっちゃうね。

確かに、結果を焦るとそうなっちゃうね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。