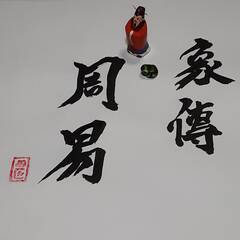

![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」初爻です。

今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」初爻です。

![]() 卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。

卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。

![]() 「豚魚」?

「豚魚」?

![]() 「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。

「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。

![]() これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。

これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。

![]() 「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。

「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。

![]() そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。

そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。

![]() いろいろあるね。

いろいろあるね。

![]() そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。

そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。

![]() どういう意味なの?

どういう意味なの?

![]() 「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。

「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。

![]() それで「大川をわたるによろし」なんだね。

それで「大川をわたるによろし」なんだね。

![]() 昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。

昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。

![]() そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。

そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。

![]() こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。

こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。

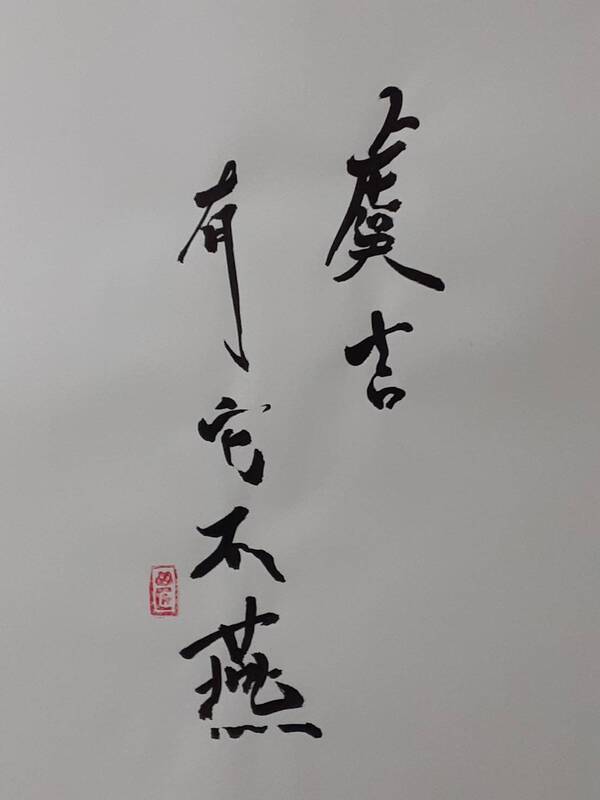

![]() 「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。

「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 「虞」はおもんばかる、よく考える意味ですが「虞」は「騶虞(すうぐ)」も意味します、素晴らしい人徳者が表れることを告げる神獣です。

「虞」はおもんばかる、よく考える意味ですが「虞」は「騶虞(すうぐ)」も意味します、素晴らしい人徳者が表れることを告げる神獣です。

![]() 「它」は「蛇」で、「蛇」がいたら「燕」はその庭には来ないだろう、ということです。「蛇」を欲望、邪な気持ち、と取るか、自分の本当の望みであり、そこに向かう緊張感と取るか、で大きく違います。

「它」は「蛇」で、「蛇」がいたら「燕」はその庭には来ないだろう、ということです。「蛇」を欲望、邪な気持ち、と取るか、自分の本当の望みであり、そこに向かう緊張感と取るか、で大きく違います。

![]() 「燕」は慎重な鳥です、ですから、欲望でギラギラしているようでは燕は寄り付きません。「燕」が巣を作ると縁起が良い、などと言いますね。「蛇(欲望)」がいたら「燕」は来ない、とも言えますし、「它」他にふらふらするようでは安心できない、ということでもあります。

「燕」は慎重な鳥です、ですから、欲望でギラギラしているようでは燕は寄り付きません。「燕」が巣を作ると縁起が良い、などと言いますね。「蛇(欲望)」がいたら「燕」は来ない、とも言えますし、「它」他にふらふらするようでは安心できない、ということでもあります。

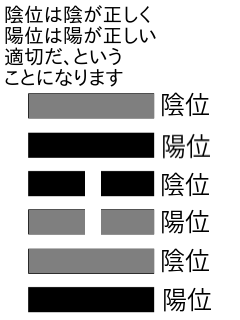

![]() 「初爻」は「陽位」に「陽」で強い気持ちがあります、そこで「易」は、しっかりとした気持ちを持つことを求めています。

「初爻」は「陽位」に「陽」で強い気持ちがあります、そこで「易」は、しっかりとした気持ちを持つことを求めています。

![]() そして「四爻」に応じています。しかし、「四爻」は満月が近く馬匹を失う、と言っているので、「初爻」と別れ「五爻」とつながります。

そして「四爻」に応じています。しかし、「四爻」は満月が近く馬匹を失う、と言っているので、「初爻」と別れ「五爻」とつながります。

![]() 「初爻」も成長すればそうなるのか。

「初爻」も成長すればそうなるのか。

![]() そういうことです。

そういうことです。

![]() そして「二爻」に比していません。「二爻」は遠くにいる鶴の親子が、声でつながるイメージです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)ですから、信頼関係を築くのはこれから努力しなければならないのです。

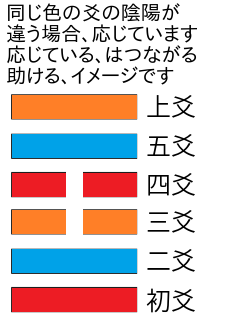

そして「二爻」に比していません。「二爻」は遠くにいる鶴の親子が、声でつながるイメージです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)ですから、信頼関係を築くのはこれから努力しなければならないのです。

![]() だから、他所見しちゃいけないのか。

だから、他所見しちゃいけないのか。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。