![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「澤風大過(たくふうたいか)」五爻です。

今回は「澤風大過(たくふうたいか)」五爻です。

![]() 卦辞は「棟撓 利有攸往 亨」むなぎたわむ ゆくところあるによろし とおる。とあります。「山雷頤」でしっかり成長した後だからこそ限界に挑戦します。

卦辞は「棟撓 利有攸往 亨」むなぎたわむ ゆくところあるによろし とおる。とあります。「山雷頤」でしっかり成長した後だからこそ限界に挑戦します。

![]() そして「澤風大過」は「下卦」が成長を意味する「木」「風」である「巽(そん)」そして「上卦」が「沢」「沼」を意味する「兌(だ)」です、沼の下にある木、ということで沼で腐ってしまわないよう奮起する木なのです。

そして「澤風大過」は「下卦」が成長を意味する「木」「風」である「巽(そん)」そして「上卦」が「沢」「沼」を意味する「兌(だ)」です、沼の下にある木、ということで沼で腐ってしまわないよう奮起する木なのです。

![]() いや、腐っちゃうでしょ。大変そうだなー。

いや、腐っちゃうでしょ。大変そうだなー。

![]() 「山雷頤」で成長していなければ腐ってしまうでしょう。それが「澤風大過」です。

「山雷頤」で成長していなければ腐ってしまうでしょう。それが「澤風大過」です。

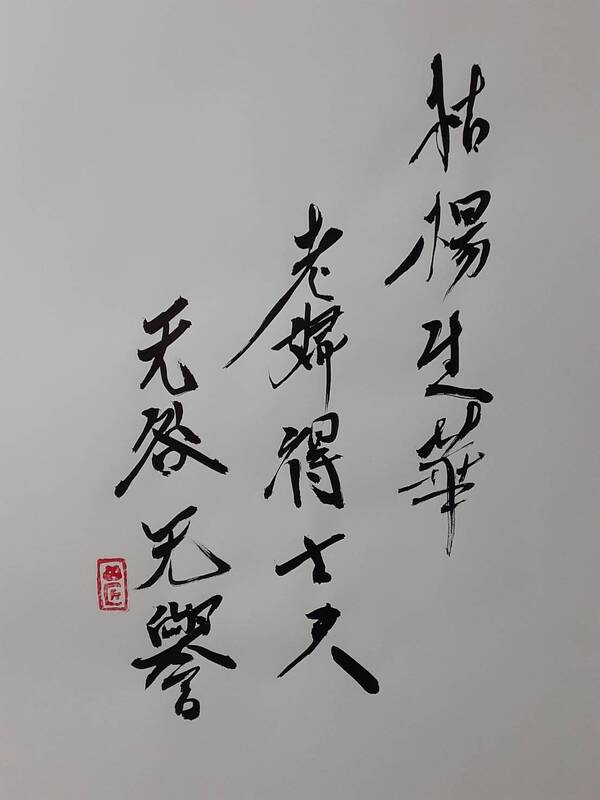

![]() 「五爻」は「枯楊生華 老婦得其士夫 无咎无誉」こようにはながしょうず ろうふそのしふをう とがなくほまれなし。

「五爻」は「枯楊生華 老婦得其士夫 无咎无誉」こようにはながしょうず ろうふそのしふをう とがなくほまれなし。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 「五爻」は「尊位」と呼ばれ「君主」や「偉い人」「実現」などの意味があります。ただ、生まれ変わるイメージの「澤風大過」としては、とりあえずの手を打った、という様なイメージもあるので「とが」も無いけど「ほまれ」も無い、と言っています。

「五爻」は「尊位」と呼ばれ「君主」や「偉い人」「実現」などの意味があります。ただ、生まれ変わるイメージの「澤風大過」としては、とりあえずの手を打った、という様なイメージもあるので「とが」も無いけど「ほまれ」も無い、と言っています。

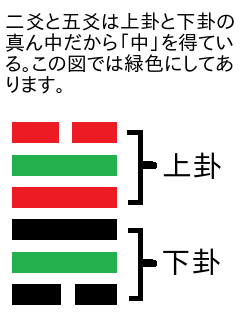

![]() 「五爻」ですから、「中」を得ていることを、咎无、誉无、と言っているわけです。

「五爻」ですから、「中」を得ていることを、咎无、誉无、と言っているわけです。

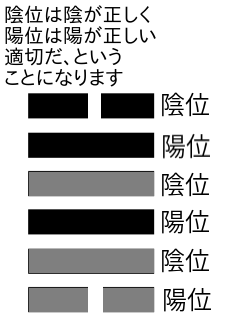

![]() そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しく強いイメージです。

そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しく強いイメージです。

![]() その強い感じが「老婦」「夫を得る」なんだね。

その強い感じが「老婦」「夫を得る」なんだね。

![]() 強引という意味と、昔からの使命で本当にやりたいことを見つけた、という意味にもなります。

強引という意味と、昔からの使命で本当にやりたいことを見つけた、という意味にもなります。

![]() ただ、「上爻」には比していますが「四爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)そして「二爻」に応じていません。「下卦」の「巽」の木には繋がらず、「兌」(沢、沼)の一番上とのみつながっています。

ただ、「上爻」には比していますが「四爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)そして「二爻」に応じていません。「下卦」の「巽」の木には繋がらず、「兌」(沢、沼)の一番上とのみつながっています。

![]() そして「華」というのは命は短いものです。何かを生み出す、というより、変化の時、最後の時が近づきます。

そして「華」というのは命は短いものです。何かを生み出す、というより、変化の時、最後の時が近づきます。

![]() 「上爻」ではどうなるの?

「上爻」ではどうなるの?

![]() 没して生まれ変わります。

没して生まれ変わります。

![]() なるほどね。どっちにしても「咎无譽无」なんだね。

なるほどね。どっちにしても「咎无譽无」なんだね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。