![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

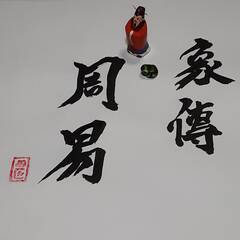

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「風水渙(ふうすいかん)」上爻です。

今回は「風水渙(ふうすいかん)」上爻です。

![]() 風水渙の卦辞は「亨 王假有廟 利渉大川 利貞」とおる おうゆうびょうにいたる たいせんをわたるによろし ていによろし。です。「渙」はちらす、意味です。他には「とける」「うつくしい」「つややか」「あきらか」「ときはなつ」などの意味があります。

風水渙の卦辞は「亨 王假有廟 利渉大川 利貞」とおる おうゆうびょうにいたる たいせんをわたるによろし ていによろし。です。「渙」はちらす、意味です。他には「とける」「うつくしい」「つややか」「あきらか」「ときはなつ」などの意味があります。

![]() 王、廟に至る、ですから、天に祈るわけです、本当の自分と向かい合う意味があるので、無意識に従う意味があり、単純に得をする、損をする、と言うような意味ではありません。あえて言えば自分の使命を知るような意味もあるのです。

王、廟に至る、ですから、天に祈るわけです、本当の自分と向かい合う意味があるので、無意識に従う意味があり、単純に得をする、損をする、と言うような意味ではありません。あえて言えば自分の使命を知るような意味もあるのです。

![]() だから「大川を渡るによろし」なのか。

だから「大川を渡るによろし」なのか。

![]() そして、本来の自分で無いものを散らし、本来の自分を知ること、実行出来れば、それは「美しい」と言えるでしょう。

そして、本来の自分で無いものを散らし、本来の自分を知ること、実行出来れば、それは「美しい」と言えるでしょう。

![]() 「渙」の「解き放つ」イメージはそういうことでもあるのか。

「渙」の「解き放つ」イメージはそういうことでもあるのか。

![]() そして「風水渙」は「上卦」が「巽(そん:風、木)」で、「下卦」が「坎(かん、水、海や川のような水)」ですから、水の上を吹く風、水の上に浮く木、舟を思い浮かべることが出来ます。

そして「風水渙」は「上卦」が「巽(そん:風、木)」で、「下卦」が「坎(かん、水、海や川のような水)」ですから、水の上を吹く風、水の上に浮く木、舟を思い浮かべることが出来ます。

![]() 「上爻」の爻辞は「渙其血 去逖出 无咎」そのちをちらし さりてとおくにいづ とがなし。です。

「上爻」の爻辞は「渙其血 去逖出 无咎」そのちをちらし さりてとおくにいづ とがなし。です。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 単に、危険から遠ざかるイメージもあります。そして「渙」は散らす、だけではなく「美しい」意味もあります、ですから「風水渙」は、苦難の「水(坎)」から抜け出して、成長する「木(巽)」と言う意味もありますから、本当の自分を知ることで、本来行くべきところに行く、という意味も生じます。

単に、危険から遠ざかるイメージもあります。そして「渙」は散らす、だけではなく「美しい」意味もあります、ですから「風水渙」は、苦難の「水(坎)」から抜け出して、成長する「木(巽)」と言う意味もありますから、本当の自分を知ることで、本来行くべきところに行く、という意味も生じます。

![]() そのイメージは「上爻」は「陰位」に「陽」強すぎるイメージ、言い換えれば、もっと自分を成長させてくれるところに向かわないでいられないイメージでもあります。

そのイメージは「上爻」は「陰位」に「陽」強すぎるイメージ、言い換えれば、もっと自分を成長させてくれるところに向かわないでいられないイメージでもあります。

![]() もうこの場に収まらないのか。

もうこの場に収まらないのか。

![]() 逆に言うと、居座ると思い通りにならないことを何とかしようとしてしまうようなイメージです。簡単に言えば、細かいことがあれこれ気になってイライラしたりします。

逆に言うと、居座ると思い通りにならないことを何とかしようとしてしまうようなイメージです。簡単に言えば、細かいことがあれこれ気になってイライラしたりします。

![]() 去って欲しいわ。

去って欲しいわ。

![]() 成長の「木」である「巽」の一番上な上に卦の一番上でもありますから居場所が無いのです。

成長の「木」である「巽」の一番上な上に卦の一番上でもありますから居場所が無いのです。

![]() さらにみんなを助けたい、助ける「五爻」と比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

さらにみんなを助けたい、助ける「五爻」と比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() しかし「三爻」と応じています。「風水渙」で唯一応じているのが「三爻」「上爻」です。「三爻」は「渙其躬 无悔」そのみをちらす くいなし。です、ここで「自分の力を使い切ることで悔い無し」と言っていますね。

しかし「三爻」と応じています。「風水渙」で唯一応じているのが「三爻」「上爻」です。「三爻」は「渙其躬 无悔」そのみをちらす くいなし。です、ここで「自分の力を使い切ることで悔い無し」と言っていますね。

![]() そうか、そう考えると、ただ、怖いから逃げてる、ってイメージだけじゃないんだ。

そうか、そう考えると、ただ、怖いから逃げてる、ってイメージだけじゃないんだ。

![]() まあ、そういう人もいるでしょう、要するにどちらにしても「去るべきだ」ってことです。

まあ、そういう人もいるでしょう、要するにどちらにしても「去るべきだ」ってことです。

![]() なるほどねー。

なるほどねー。

![]() 占いは無意識に忠実にできていますから、あんまりにも人の常識にこだわると占いがスムーズにできなくなりますよ。

占いは無意識に忠実にできていますから、あんまりにも人の常識にこだわると占いがスムーズにできなくなりますよ。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。