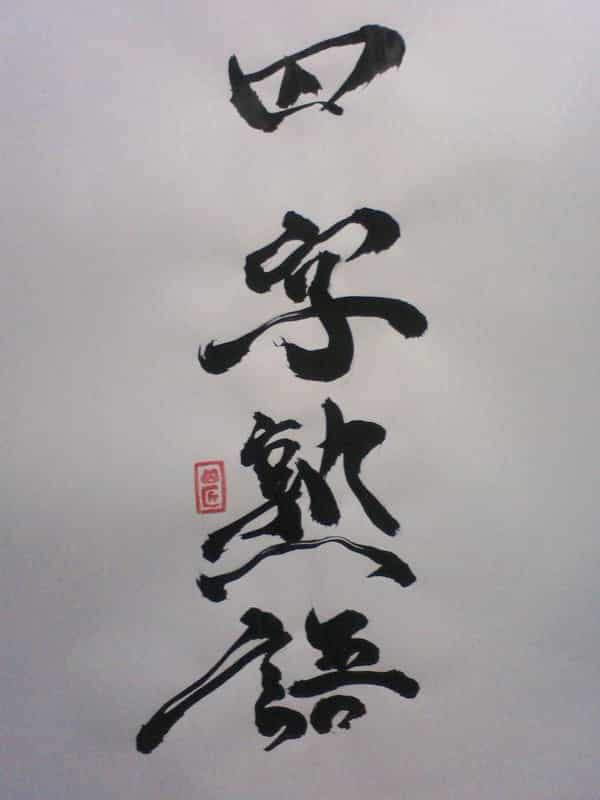

今回は四字熟語(よじじゅくご)です。

今回は四字熟語(よじじゅくご)です。

四文字の漢字で構成された熟語、学術用語ではないのできちんとした定義はありません。ただ、中国の故事などから引用されたものなどが四字熟語らしい四字熟語、と言うイメージはあると思います。

四文字の漢字で構成された熟語、学術用語ではないのできちんとした定義はありません。ただ、中国の故事などから引用されたものなどが四字熟語らしい四字熟語、と言うイメージはあると思います。

定義が難しいよね。

定義が難しいよね。

アレコレ言った所で趣味の違いでしかありません、中国の故事にこだわる人も居ますが、既に日本で出来た四字熟語もたくさん流通しており、その後、中国で使われるようになったものもあります。

アレコレ言った所で趣味の違いでしかありません、中国の故事にこだわる人も居ますが、既に日本で出来た四字熟語もたくさん流通しており、その後、中国で使われるようになったものもあります。

西洋の言葉を翻訳して出てくる四字熟語などもあります「疾風怒濤(しっぷうどとう)」などがそうです。ドイツの言葉が元になっています。

西洋の言葉を翻訳して出てくる四字熟語などもあります「疾風怒濤(しっぷうどとう)」などがそうです。ドイツの言葉が元になっています。

そう言えば「一石二鳥(いっせきにちょう)」もイギリスの言葉が元かな。

そう言えば「一石二鳥(いっせきにちょう)」もイギリスの言葉が元かな。

言葉の定義、と言うのは簡単なものではなく、見た瞬間漢字から意味をそのまま推察できる「高速道路(こうそうくどうろ)」などはダメだ、などと言う人も居ますが、「一望千頃(いちぼうせんけい)」だって、一目で遠くまで見渡せることは判ります。

言葉の定義、と言うのは簡単なものではなく、見た瞬間漢字から意味をそのまま推察できる「高速道路(こうそうくどうろ)」などはダメだ、などと言う人も居ますが、「一望千頃(いちぼうせんけい)」だって、一目で遠くまで見渡せることは判ります。

簡単な言葉に故事があればどうなのか、などと言い出したらキリがありません。線引きのしようがありません、線を引いた途端に、じゃあ、これは、あれは、となってしまうのです。

簡単な言葉に故事があればどうなのか、などと言い出したらキリがありません。線引きのしようがありません、線を引いた途端に、じゃあ、これは、あれは、となってしまうのです。

教訓がある、なんて言うのもダメか。

教訓がある、なんて言うのもダメか。

そうなると、先ほどの「一望千頃(いちぼうせんけい)」などもダメですね、漢字検定などに出て来る四字熟語ですよ。

そうなると、先ほどの「一望千頃(いちぼうせんけい)」などもダメですね、漢字検定などに出て来る四字熟語ですよ。

あんまり神経を尖らすことでもないのか。

あんまり神経を尖らすことでもないのか。

まあ、そう言う考え方も出来ますね。

まあ、そう言う考え方も出来ますね。

かえるさんは、どう考えているの?

かえるさんは、どう考えているの?

個人的な意見ですか、四文字の漢字で、漢字の意味や言葉以上の何かを考えさせる、感じさせることが出来る言葉、と考えています。

個人的な意見ですか、四文字の漢字で、漢字の意味や言葉以上の何かを考えさせる、感じさせることが出来る言葉、と考えています。

だから、当時は何でもなかった言葉でも、後には時代を感じさせる言葉になった言葉なども含めています。「公衆電話(こうしゅうでんわ)」などもその1つと考えています。

だから、当時は何でもなかった言葉でも、後には時代を感じさせる言葉になった言葉なども含めています。「公衆電話(こうしゅうでんわ)」などもその1つと考えています。

なるほどね。

なるほどね。