![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「水火既済(すいかきせい)」五爻です。

今回は「水火既済(すいかきせい)」五爻です。

![]() 卦辞は「亨小 利貞 初吉終亂」とおるものしょう ただしきによろし はじめきちにしておわりはみだる。または ちいさきものにさえとおる ただしきによろし はじめきちにしておわりはみだる。です。ちなみに「ちいさきもの」は「小さき者」です。

卦辞は「亨小 利貞 初吉終亂」とおるものしょう ただしきによろし はじめきちにしておわりはみだる。または ちいさきものにさえとおる ただしきによろし はじめきちにしておわりはみだる。です。ちなみに「ちいさきもの」は「小さき者」です。

![]() 「ちょっと亨る」と「小さき者にさえ亨る」はずいぶん違うじゃん。

「ちょっと亨る」と「小さき者にさえ亨る」はずいぶん違うじゃん。

![]() 「水火既済」は「既に成った」イメージですから、当初は良いですが、あとは崩壊に備えることが大切になります。ですから、両方知っていて丁度と言えます。

「水火既済」は「既に成った」イメージですから、当初は良いですが、あとは崩壊に備えることが大切になります。ですから、両方知っていて丁度と言えます。

![]() そうか、「成就」は嬉しいことのみを想像するけど、実際に成し遂げてみれば、あれこれ問題が発生するのか。

そうか、「成就」は嬉しいことのみを想像するけど、実際に成し遂げてみれば、あれこれ問題が発生するのか。

![]() そうですね、しないように気を配る必要があります。「上卦」が「水」で「下卦」が「火」ですから、何かを温めているようなイメージですが、火力を間違えたり、上の水をこぼせば火は消えてしまいますし、水は蒸発してしまうでしょう。

そうですね、しないように気を配る必要があります。「上卦」が「水」で「下卦」が「火」ですから、何かを温めているようなイメージですが、火力を間違えたり、上の水をこぼせば火は消えてしまいますし、水は蒸発してしまうでしょう。

![]() なるほど。「成就」とは「水火」の不安定さとも言えるんだね。

なるほど。「成就」とは「水火」の不安定さとも言えるんだね。

![]() 「水火」を料理と思えば、助け合ってバランスが良いようにも思うし、管理をいい加減にすれば、お互いが滅し合う関係なのです。

「水火」を料理と思えば、助け合ってバランスが良いようにも思うし、管理をいい加減にすれば、お互いが滅し合う関係なのです。

![]() なるほど、それが「ちょっと亨る」は、まだまだやることがある側面、「小さき者にさえ亨る」はしっかりやれば、亨る、ってイメージなんだね。そしてそのイメージの違いは時間軸の違いなんだ。

なるほど、それが「ちょっと亨る」は、まだまだやることがある側面、「小さき者にさえ亨る」はしっかりやれば、亨る、ってイメージなんだね。そしてそのイメージの違いは時間軸の違いなんだ。

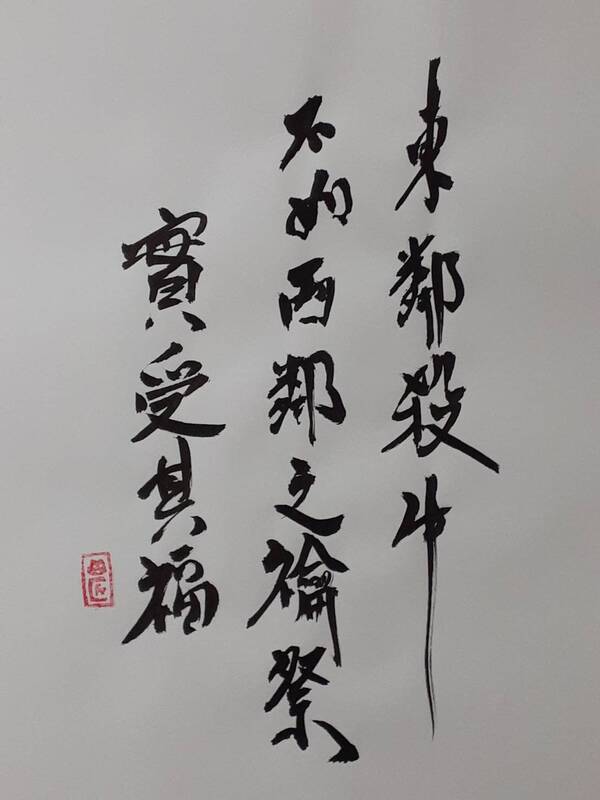

![]() 「五爻」の爻辞は「東鄰殺牛 不如西鄰之禴祭 實受其福」とうりんのうしをころすは せいりんのやくさいして まことにそのふくをうくるにしかず。です。

「五爻」の爻辞は「東鄰殺牛 不如西鄰之禴祭 實受其福」とうりんのうしをころすは せいりんのやくさいして まことにそのふくをうくるにしかず。です。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 色々な説があるのですが、東鄰は「殷」を指し、牛などの動物や人間などの生贄を供えた祀り、西鄰「周」は儀式や儀礼などの気持ちを重視した祀りをした、西鄰の心がこもった祭祀の方が福を受けることが出来た、と言うことです。

色々な説があるのですが、東鄰は「殷」を指し、牛などの動物や人間などの生贄を供えた祀り、西鄰「周」は儀式や儀礼などの気持ちを重視した祀りをした、西鄰の心がこもった祭祀の方が福を受けることが出来た、と言うことです。

![]() 「禴祭、やくさい」は、質素な祀りとも言われます。

「禴祭、やくさい」は、質素な祀りとも言われます。

![]() 要するに心が大事ってことか。

要するに心が大事ってことか。

![]() 「水火既済」は、すでに成っています、ですから、応じた「二爻」のころを思い出せば、福を受けられる、とも言えます。

「水火既済」は、すでに成っています、ですから、応じた「二爻」のころを思い出せば、福を受けられる、とも言えます。

![]() もう偉くなっちゃってるから、得ても喜べないし、贅沢しても大したことないんだ、だからこそ、気持ちが大切なんだね。

もう偉くなっちゃってるから、得ても喜べないし、贅沢しても大したことないんだ、だからこそ、気持ちが大切なんだね。

![]() イメージは民の気持ちを考えて、政治に努力する、とかそういうことでしょうね。

イメージは民の気持ちを考えて、政治に努力する、とかそういうことでしょうね。

![]() なるほど。

なるほど。

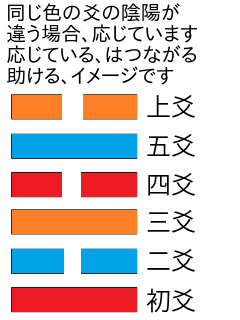

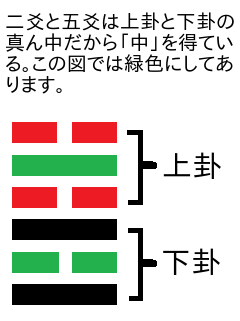

![]() 「五爻」は常に「中」を得ています、バランスを取る極端なことをしないイメージですから、贅沢さより心、とはいえ、心だけではないわけです。

「五爻」は常に「中」を得ています、バランスを取る極端なことをしないイメージですから、贅沢さより心、とはいえ、心だけではないわけです。

![]() そうか、心を重視する、は心さえあればいい、と言うのとは違うんだ。

そうか、心を重視する、は心さえあればいい、と言うのとは違うんだ。

![]() しっかりやる中でも気持ちを忘れない、大切に、という感じですかね。

しっかりやる中でも気持ちを忘れない、大切に、という感じですかね。

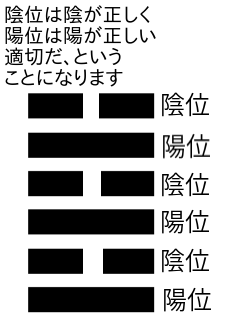

![]() そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しいです、力強さも、気力もあるので、しっかりバランスをとることを目指すイメージと言えます。

そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しいです、力強さも、気力もあるので、しっかりバランスをとることを目指すイメージと言えます。

![]() 「五爻」は「上爻」と比しています、「上爻」は首まで濡れて厲い、と言う爻なので、思い切って行ったら、危険と言うことなのですが、一度完成してしまえば人は無意識的に崩壊と再生を望みます、それは容易に避けられないとも言えます。

「五爻」は「上爻」と比しています、「上爻」は首まで濡れて厲い、と言う爻なので、思い切って行ったら、危険と言うことなのですが、一度完成してしまえば人は無意識的に崩壊と再生を望みます、それは容易に避けられないとも言えます。

![]() そして「四爻」とも比しています。「一日中警戒せよ」と言う内容です、要するに「上爻」に行くことを「一日中警戒せよ」と言っているとも言えますが、常にその危険がある、と言う意味にも取れますね。

そして「四爻」とも比しています。「一日中警戒せよ」と言う内容です、要するに「上爻」に行くことを「一日中警戒せよ」と言っているとも言えますが、常にその危険がある、と言う意味にも取れますね。

![]() まあ、盛者必衰と言うことですね。

まあ、盛者必衰と言うことですね。

![]() なるほどね。

なるほどね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。