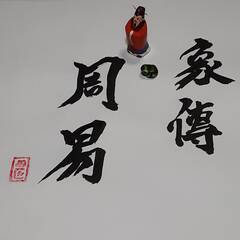

![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「澤地萃(たくちすい)」四爻です。

今回は「澤地萃(たくちすい)」四爻です。

![]() 卦辞は「亨 王假有廟 利見大人 亨 利貞 用大牲吉 利有攸往」とおる おおゆうびょうにいたる たいじんをみるによろし とおる ていによろし たいせいをもちいてきち ゆくところあるによろし。です。

卦辞は「亨 王假有廟 利見大人 亨 利貞 用大牲吉 利有攸往」とおる おおゆうびょうにいたる たいじんをみるによろし とおる ていによろし たいせいをもちいてきち ゆくところあるによろし。です。

![]() 「亨(とお)る」んだね。

「亨(とお)る」んだね。

![]() ひとつ前の卦天風姤の「姤」は遇う、という事でした、そして澤地萃は「萃」集まります、集まって力を得るのですが、集まって力を持ったからと言って、それが終わりでもないし、安心が固定するわけでもありません。

ひとつ前の卦天風姤の「姤」は遇う、という事でした、そして澤地萃は「萃」集まります、集まって力を得るのですが、集まって力を持ったからと言って、それが終わりでもないし、安心が固定するわけでもありません。

![]() 「亨る」のに?

「亨る」のに?

![]() 「亨っても」ですね、それはこの卦だけではなく人の性です。澤地萃は「下卦」が「坤(こん:地)」で素直で結果に向かって努力をする、「上卦」は「兌(だ:沢、泉)」で、兌(よろこ)ぶ。

「亨っても」ですね、それはこの卦だけではなく人の性です。澤地萃は「下卦」が「坤(こん:地)」で素直で結果に向かって努力をする、「上卦」は「兌(だ:沢、泉)」で、兌(よろこ)ぶ。

![]() 「王假有廟 利見大人」ですから、先祖(無意識の意もある)を祀り、集まった人々(明確になった自分の気持ちでもある)と結果に向かい、喜びます。ただ多くの人が集まれば必ず不測の事態が起こるので備えも必要です。

「王假有廟 利見大人」ですから、先祖(無意識の意もある)を祀り、集まった人々(明確になった自分の気持ちでもある)と結果に向かい、喜びます。ただ多くの人が集まれば必ず不測の事態が起こるので備えも必要です。

![]() 集まりたいけど、集まってみたら、そこにまた不満があるのが人生だね。

集まりたいけど、集まってみたら、そこにまた不満があるのが人生だね。

![]() 「四爻」の爻辞は「大吉 咎无」だいなればきち とがなし、です。

「四爻」の爻辞は「大吉 咎无」だいなればきち とがなし、です。

![]() めっちゃいい感じじゃん!どういう感じなの?

めっちゃいい感じじゃん!どういう感じなの?

![]() 「四爻」は「陰位」に「陽」で位不正です。ですから咎がありそうなものです。

「四爻」は「陰位」に「陽」で位不正です。ですから咎がありそうなものです。

![]() そうね。

そうね。

![]() しかし、「下卦」の「坤(こん)」の「三爻」に比していますが、君主で「五爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

しかし、「下卦」の「坤(こん)」の「三爻」に比していますが、君主で「五爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() ですから「民衆の気持ちをしっかり五爻に伝えられれば吉」になり、咎が無くなる、ということです。それが「大なれば吉」なのです。

ですから「民衆の気持ちをしっかり五爻に伝えられれば吉」になり、咎が無くなる、ということです。それが「大なれば吉」なのです。

![]() 大吉じゃないのか。紛らわしいな。

大吉じゃないのか。紛らわしいな。

![]() いや、しっかりと民衆と君主を私心無く働ければ「大吉」といって良いのではないでしょうか。

いや、しっかりと民衆と君主を私心無く働ければ「大吉」といって良いのではないでしょうか。

![]() 「四爻」は一番下の「初爻」に応じていますから、「下卦」としっかりつながっていますからね。大事な役目だとも言えますね。

「四爻」は一番下の「初爻」に応じていますから、「下卦」としっかりつながっていますからね。大事な役目だとも言えますね。

![]() みんな集まりたいのが澤地萃だもんね。

みんな集まりたいのが澤地萃だもんね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。