![]() 今回は特別企画「易経 十二消長卦」です。哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経 十二消長卦」になります。

今回は特別企画「易経 十二消長卦」です。哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経 十二消長卦」になります。

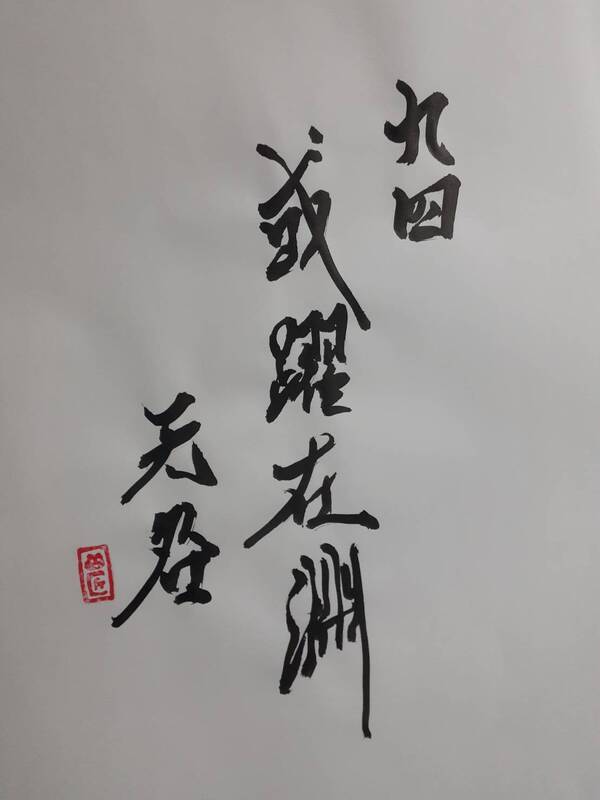

![]() 今回は「九四 乾為天 易経 十二消長卦」です。

今回は「九四 乾為天 易経 十二消長卦」です。

![]() 卦辞は「乾 元亨利貞」けん げんこうりてい。です。正しければ大いに亨る、ということですが、「乾為天」は自分を貫くイメージですので、それが「貞(ただしい)」ということです。

卦辞は「乾 元亨利貞」けん げんこうりてい。です。正しければ大いに亨る、ということですが、「乾為天」は自分を貫くイメージですので、それが「貞(ただしい)」ということです。

![]() 四爻は「或躍在淵 无咎」あるいはおどりてふちにあり とがなし。です。

四爻は「或躍在淵 无咎」あるいはおどりてふちにあり とがなし。です。

![]() 「下卦」が終わって「上卦」にやっと来たって感じだね。

「下卦」が終わって「上卦」にやっと来たって感じだね。

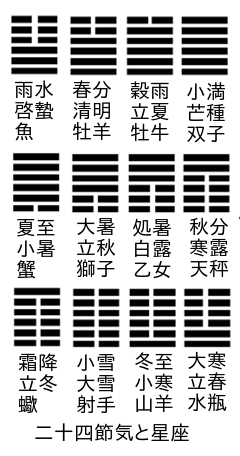

![]() 「二十四節気」的に言えば「小満」が終わって「芒種」と考えることが出来ますね、ようやく種まきの時と言えるでしょう。

「二十四節気」的に言えば「小満」が終わって「芒種」と考えることが出来ますね、ようやく種まきの時と言えるでしょう。

![]() 「乾為天」は時期的には「双子座」と重なるから、直感で情報収集をするイメージもあるよね。

「乾為天」は時期的には「双子座」と重なるから、直感で情報収集をするイメージもあるよね。

![]() そうです、ですから「下卦」では、何となく自分の形がつかめてくる形です。

そうです、ですから「下卦」では、何となく自分の形がつかめてくる形です。

![]() そうか、だから「初爻」では「潜龍 勿用」(せんりゅう もちうるなかれ)だったのか、まだ力が無いから用いちゃいけないんだ。

そうか、だから「初爻」では「潜龍 勿用」(せんりゅう もちうるなかれ)だったのか、まだ力が無いから用いちゃいけないんだ。

![]() 形にもなっていませんしね、そしてこの「上卦」では、踊りて淵に乗った、ので、まだ安定しない中にも段階が変わったと言えます。

形にもなっていませんしね、そしてこの「上卦」では、踊りて淵に乗った、ので、まだ安定しない中にも段階が変わったと言えます。

![]() 咎無し、ですから、やるべきであることが言えます、やらないと心残りになるイメージです。

咎無し、ですから、やるべきであることが言えます、やらないと心残りになるイメージです。

![]() 上手く行くの?

上手く行くの?

![]() そこは、後々どう思うか、は人それぞれですが、上手く行く、というより「やることで心残りが無くなる」という言い方ですね。

そこは、後々どう思うか、は人それぞれですが、上手く行く、というより「やることで心残りが無くなる」という言い方ですね。

![]() 「乾為天 四爻」は変爻すると「風天小蓄 四爻」ですから、孚(まこと)が重要だ、と言っていますので、「乾為天」では「自分の無意識」に忠実である、要するに素直さが必要だと言うことです。

「乾為天 四爻」は変爻すると「風天小蓄 四爻」ですから、孚(まこと)が重要だ、と言っていますので、「乾為天」では「自分の無意識」に忠実である、要するに素直さが必要だと言うことです。

![]() 種を蒔く感じだね。

種を蒔く感じだね。

![]() 自分の無意識とも言える「龍」が踊っているのですから、それに従うべきなのです。

自分の無意識とも言える「龍」が踊っているのですから、それに従うべきなのです。