![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「火山旅(かざんりょ)」二爻です。

今回は「火山旅(かざんりょ)」二爻です。

![]() 卦辞は「小亨 旅貞吉」すこしくとおる たびにはていきち。旅先であり自由が利かない面も多く、不便もあるが「少しはとおる」ということです。

卦辞は「小亨 旅貞吉」すこしくとおる たびにはていきち。旅先であり自由が利かない面も多く、不便もあるが「少しはとおる」ということです。

![]() 「火山旅」は「雷火豊」の次の卦です、ですから大きな力を持った後は、住む場所を失うものです、それが家を失い災害にあって放浪の旅に出ざるを得ないイメージ、そして「旅」という漢字は「軍事的出征」のイメージが元になっています。

「火山旅」は「雷火豊」の次の卦です、ですから大きな力を持った後は、住む場所を失うものです、それが家を失い災害にあって放浪の旅に出ざるを得ないイメージ、そして「旅」という漢字は「軍事的出征」のイメージが元になっています。

![]() あ、そうなんだ「旅団」とか言ったりするもんね。戦いだとしても出征先では自由が利かないもんね。それと災害の後の避難民のイメージもあるのか。

あ、そうなんだ「旅団」とか言ったりするもんね。戦いだとしても出征先では自由が利かないもんね。それと災害の後の避難民のイメージもあるのか。

![]() そういうことです、ですから「災害時」「戦時」のイメージがあるので、賢明で果断な素早い判断が必要なイメージもあります。

そういうことです、ですから「災害時」「戦時」のイメージがあるので、賢明で果断な素早い判断が必要なイメージもあります。

![]() 「二爻」の爻辞は「旅即次 懷其資 得童僕貞」りょしてやどにつき そのかねをいだき どうぼくのていをえたり。です。

「二爻」の爻辞は「旅即次 懷其資 得童僕貞」りょしてやどにつき そのかねをいだき どうぼくのていをえたり。です。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 旅先で宿に着き、お金はしっかりしまって、良い忠実な童僕を雇いました。

旅先で宿に着き、お金はしっかりしまって、良い忠実な童僕を雇いました。

![]() なんかいい感じだね。

なんかいい感じだね。

![]() 「二爻」は常に「中」「中徳」を得ています。

「二爻」は常に「中」「中徳」を得ています。

![]() ですから、バランスを取ろうとしていますし、取ることが出来ます。

ですから、バランスを取ろうとしていますし、取ることが出来ます。

![]() そして「下卦」は「艮 ごん」です、「艮」は「山」であり「三男」です。

そして「下卦」は「艮 ごん」です、「艮」は「山」であり「三男」です。

![]() 易の象徴の中だと一番下の「三男」「三女」の「三男」だから「童僕」か、なるほど。

易の象徴の中だと一番下の「三男」「三女」の「三男」だから「童僕」か、なるほど。

![]() さらに「艮」は「手」という意味もありますから、補助してくれるイメージもあります。

さらに「艮」は「手」という意味もありますから、補助してくれるイメージもあります。

![]() そして「山」の中腹である「二爻」から上に「二爻」「三爻」「四爻」を見ると「巽 そん(風、木)」ですから、山の中腹で「木」が成長を始めるイメージ、でもあります。

そして「山」の中腹である「二爻」から上に「二爻」「三爻」「四爻」を見ると「巽 そん(風、木)」ですから、山の中腹で「木」が成長を始めるイメージ、でもあります。

![]() 成長が始まるのは自分の価値観に合ったものを見つけた意味があります。

成長が始まるのは自分の価値観に合ったものを見つけた意味があります。

![]() なるほど。

なるほど。

![]() そして「二爻」は「陰位」に「陰」で位、正しく謙虚である、ということです。

そして「二爻」は「陰位」に「陰」で位、正しく謙虚である、ということです。

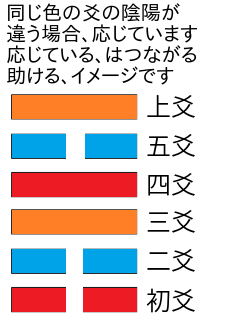

![]() さらに「三爻」に比していますが、「三爻」は火事が起こり童僕を失うイメージです、ですから、注意深さ、バランスを逸することに留意すべきです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

さらに「三爻」に比していますが、「三爻」は火事が起こり童僕を失うイメージです、ですから、注意深さ、バランスを逸することに留意すべきです。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() このまま行ったら「童僕」を失うんだね。

このまま行ったら「童僕」を失うんだね。

![]() そして「五爻」に応じていません、「五爻」は一矢を失い雉を得て命を受けるのですが、そこに応じてないので自力で行かないといけないイメージです。

そして「五爻」に応じていません、「五爻」は一矢を失い雉を得て命を受けるのですが、そこに応じてないので自力で行かないといけないイメージです。

![]() 苦労は続くんだね。

苦労は続くんだね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。