![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「艮為山(ごんいさん)」五爻です。

今回は「艮為山(ごんいさん)」五爻です。

![]() 卦辞は「艮其背不獲其身 行其庭 不見其人无咎」そのせにとどまりそのみをえず にわにゆきて そのひとをみずとがなし。

卦辞は「艮其背不獲其身 行其庭 不見其人无咎」そのせにとどまりそのみをえず にわにゆきて そのひとをみずとがなし。

![]() 自分の背中、最も動きにくい、意識的な頭で考えるのとは違う無意識的なイメージ、その背中にとどまり、そして他者の庭に行ってもその他人を見ない、動くべき時には動くべきで、動かないでとどまるべき時にはとどまるべきである、その「とどまる」時が「艮(ごん:山)」の二つ重なった「艮為山(ごんいさん)」なのです。

自分の背中、最も動きにくい、意識的な頭で考えるのとは違う無意識的なイメージ、その背中にとどまり、そして他者の庭に行ってもその他人を見ない、動くべき時には動くべきで、動かないでとどまるべき時にはとどまるべきである、その「とどまる」時が「艮(ごん:山)」の二つ重なった「艮為山(ごんいさん)」なのです。

![]() 「五爻」は「艮其輔 言有序 悔亡」そのほにとどまる いうことじょあり くいほろぶ。

「五爻」は「艮其輔 言有序 悔亡」そのほにとどまる いうことじょあり くいほろぶ。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 余計なことを言うな、ってことです。「輔」は口のことです。そこで留めるものは言葉ですね。そうすれば悔いが無くなる、ということです。

余計なことを言うな、ってことです。「輔」は口のことです。そこで留めるものは言葉ですね。そうすれば悔いが無くなる、ということです。

![]() 逆に言うとペラペラしゃべると「悔い」になるってことか。

逆に言うとペラペラしゃべると「悔い」になるってことか。

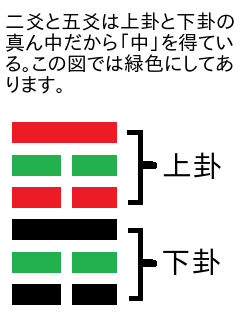

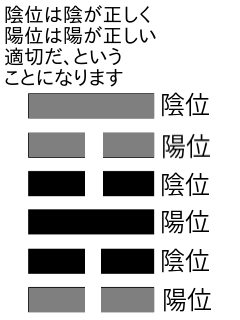

![]() 「五爻」は尊位、要するに偉い人、のイメージです、そして「中」を得ていますからバランスを取る、と考えれば、「五爻」は「陽位」に「陰」で位、不正で強さが足らないので、偉そうなことを言っても虚言になってしまうでしょう。

「五爻」は尊位、要するに偉い人、のイメージです、そして「中」を得ていますからバランスを取る、と考えれば、「五爻」は「陽位」に「陰」で位、不正で強さが足らないので、偉そうなことを言っても虚言になってしまうでしょう。

![]() どうせ出来ないなら胸に秘めとけってことか。

どうせ出来ないなら胸に秘めとけってことか。

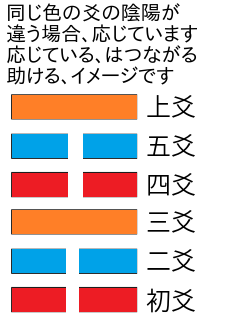

![]() そういうことです、しかし「上爻」に比しています、「上爻」はしっかり我慢できる精神を身に着けたのでおとなしく時を待つことが出来るイメージですから、その前練習って感じでもありますね。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

そういうことです、しかし「上爻」に比しています、「上爻」はしっかり我慢できる精神を身に着けたのでおとなしく時を待つことが出来るイメージですから、その前練習って感じでもありますね。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() なるほど、偉いからこそできもしないことを言っちゃいけないんだね。

なるほど、偉いからこそできもしないことを言っちゃいけないんだね。

![]() そして「二爻」に応じていません、「二爻」は分かっていても「五爻」を助ける力はありませんから、それを応じていない、と表現しているわけです。

そして「二爻」に応じていません、「二爻」は分かっていても「五爻」を助ける力はありませんから、それを応じていない、と表現しているわけです。

![]() なるほど、「艮為山」は耐える時なんだね。

なるほど、「艮為山」は耐える時なんだね。

![]() 自らを知る、とも言えますね。

自らを知る、とも言えますね。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。