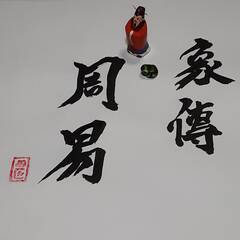

![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」二爻です。

今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」二爻です。

![]() 卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。

卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。

![]() 「豚魚」?

「豚魚」?

![]() 「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。

「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。

![]() これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。

これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。

![]() 「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。

「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。

![]() そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。

そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。

![]() いろいろあるね。

いろいろあるね。

![]() そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。

そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。

![]() どういう意味なの?

どういう意味なの?

![]() 「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。

「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。

![]() それで「大川をわたるによろし」なんだね。

それで「大川をわたるによろし」なんだね。

![]() 昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。

昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。

![]() そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。

そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。

![]() こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。

こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。

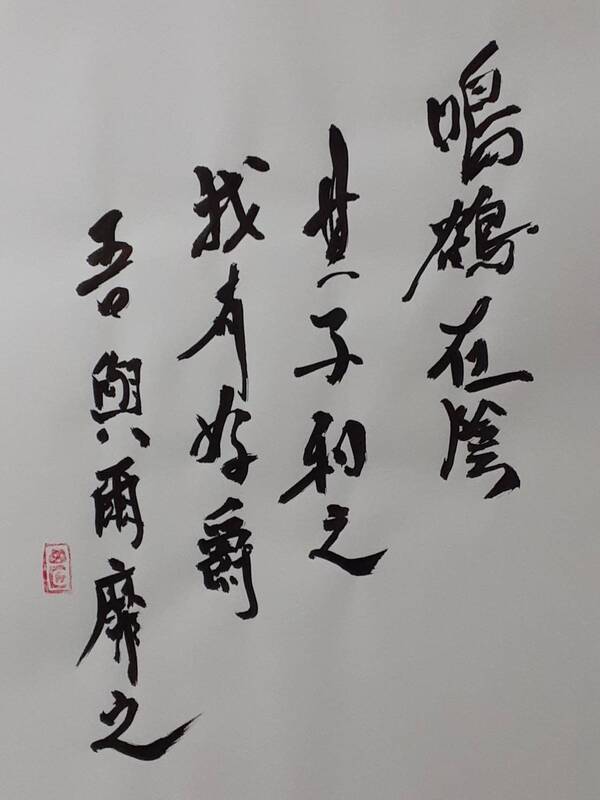

![]() 「二爻」は「鳴鶴在陰 其子和之 我有好爵 吾與爾靡之」めいかくいんにあり そのここれにわす われにこうしゃくあり われなんじとこれをともにせん。

「二爻」は「鳴鶴在陰 其子和之 我有好爵 吾與爾靡之」めいかくいんにあり そのここれにわす われにこうしゃくあり われなんじとこれをともにせん。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 離れた場所にいる親子の鶴がお互いに鳴き、声だけでも繋がろうとするイメージです。そして酒を酌み交わしたい、という思いによって、その気持ちを表現しています。「上卦」の「巽(そん、風、木)」は実は「逆さまにした兌」の形です。「下卦」の「兌(だ、沢、泉、杯)」はですから、「杯」と考えれば、上から杯を傾け、酒を注ぐようですね。

離れた場所にいる親子の鶴がお互いに鳴き、声だけでも繋がろうとするイメージです。そして酒を酌み交わしたい、という思いによって、その気持ちを表現しています。「上卦」の「巽(そん、風、木)」は実は「逆さまにした兌」の形です。「下卦」の「兌(だ、沢、泉、杯)」はですから、「杯」と考えれば、上から杯を傾け、酒を注ぐようですね。

![]() 成長した「上卦」の「木(巽)」が自分の得た「酒」を惜しむことなく「下卦」の「杯」に注いでいる、とすればそれこそ「孚(まこと)」と言えるでしょう。

成長した「上卦」の「木(巽)」が自分の得た「酒」を惜しむことなく「下卦」の「杯」に注いでいる、とすればそれこそ「孚(まこと)」と言えるでしょう。

![]() なるほどね。気持ちや心を注ぐイメージの卦なんだね。「二爻」はそのことを言ってるんだ。

なるほどね。気持ちや心を注ぐイメージの卦なんだね。「二爻」はそのことを言ってるんだ。

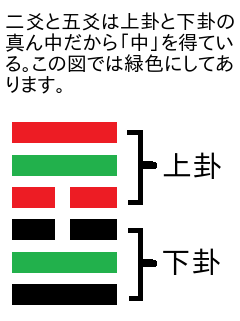

![]() 「二爻」は常に「中」を得ています、それはバランスをとり、中庸を得た行動をとるイメージです。

「二爻」は常に「中」を得ています、それはバランスをとり、中庸を得た行動をとるイメージです。

![]() なるほど。

なるほど。

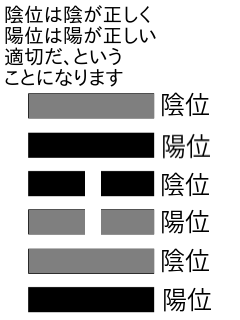

![]() ただ「二爻」は「陰位」に「陽」ですから、力が足りない状況でも上の「五爻」につながろうとするイメージです。

ただ「二爻」は「陰位」に「陽」ですから、力が足りない状況でも上の「五爻」につながろうとするイメージです。

![]() 繋がりたいけど、繋がれない感じでもあるんだね。

繋がりたいけど、繋がれない感じでもあるんだね。

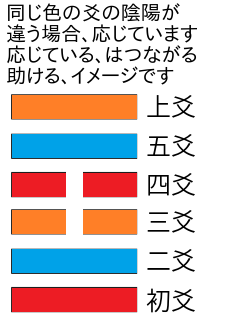

![]() ですから「二爻」は「五爻」に応じていません。

ですから「二爻」は「五爻」に応じていません。

![]() ただ「二爻」は上の「三爻」に比し、「五爻」は下の「四爻」に比しています。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

ただ「二爻」は上の「三爻」に比し、「五爻」は下の「四爻」に比しています。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() 繋がろうとしてるね!

繋がろうとしてるね!

![]() そうです、ですから、努力して自力でつながることで孚(まこと)を形に出来るとも言えるでしょう。

そうです、ですから、努力して自力でつながることで孚(まこと)を形に出来るとも言えるでしょう。

![]() ちなみに比した「三爻」は、「決めかねる」イメージです、良くなれば強気に、上手く行かなければ弱気に、と言うようでは「孚」とは言えない、とも言えますし、素直な気持ちを「孚」と取れる場合もあるでしょう。

ちなみに比した「三爻」は、「決めかねる」イメージです、良くなれば強気に、上手く行かなければ弱気に、と言うようでは「孚」とは言えない、とも言えますし、素直な気持ちを「孚」と取れる場合もあるでしょう。

![]() 要するに「二爻」はしっかりした気持ちを持てと言われてるんだね。

要するに「二爻」はしっかりした気持ちを持てと言われてるんだね。

![]() 「二爻」に比した「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。ですからね。

「二爻」に比した「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。ですからね。

![]() 余所見をするな、ってことか。

余所見をするな、ってことか。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。