![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。

![]() 今回は「地火明夷(ちかめいい)」上爻です。

今回は「地火明夷(ちかめいい)」上爻です。

![]() 地火明夷の卦辞は「明夷 利艱貞」めいい かんていによろし。です。かたく、苦しむ、なやむ、けわしい、ことがよろしい、ということです。

地火明夷の卦辞は「明夷 利艱貞」めいい かんていによろし。です。かたく、苦しむ、なやむ、けわしい、ことがよろしい、ということです。

![]() どこがいいのよ。ダメじゃないの。

どこがいいのよ。ダメじゃないの。

![]() 地火明夷は火地晋の次の卦です、火地晋は太陽の下に地面があるイメージでしたが地火明夷は地面の下に太陽があります、これは光が隠れていなくてはいけない、今は大変でも希望を残さなくてはいけない、というイメージです。

地火明夷は火地晋の次の卦です、火地晋は太陽の下に地面があるイメージでしたが地火明夷は地面の下に太陽があります、これは光が隠れていなくてはいけない、今は大変でも希望を残さなくてはいけない、というイメージです。

![]() なるほど、ところで「明夷」って何?

なるほど、ところで「明夷」って何?

![]() 「明」は光、明るさ、太陽、鳥、「夷」は平らにする、一掃する、消滅させる、傷つける、などの意味があります、字としては「弋(いぐるみ)」矢にひもやあみを付けて、獲物を絡めて取る道具です、その矢にひもを巻き付けたイメージを字にしたのが「夷」です、そこから「敵を滅ぼす」意味などでも使われています。

「明」は光、明るさ、太陽、鳥、「夷」は平らにする、一掃する、消滅させる、傷つける、などの意味があります、字としては「弋(いぐるみ)」矢にひもやあみを付けて、獲物を絡めて取る道具です、その矢にひもを巻き付けたイメージを字にしたのが「夷」です、そこから「敵を滅ぼす」意味などでも使われています。

![]() ですから「明夷」は「光が傷つけられる」「鳥が傷つけられる」「太陽が傷つけられる」などの意味があります。

ですから「明夷」は「光が傷つけられる」「鳥が傷つけられる」「太陽が傷つけられる」などの意味があります。

![]() そうなんだ、すぐ忘れそうだけど。

そうなんだ、すぐ忘れそうだけど。

![]() そして地火明夷は「殷」の臣下「箕子(きし)」の話でもあります。「箕子」は殷の「帝乙」の弟です。帝乙の次の「殷」の最後の君主「紂王」の暴虐、贅沢に対し憂い諫めたのですが、受け入れられなかったので正面から対抗せず、紂王の「殷」が「周」に倒されたのち武王に「朝鮮」に封じられ、現在の朝鮮の礎を築いた、とも言われています。

そして地火明夷は「殷」の臣下「箕子(きし)」の話でもあります。「箕子」は殷の「帝乙」の弟です。帝乙の次の「殷」の最後の君主「紂王」の暴虐、贅沢に対し憂い諫めたのですが、受け入れられなかったので正面から対抗せず、紂王の「殷」が「周」に倒されたのち武王に「朝鮮」に封じられ、現在の朝鮮の礎を築いた、とも言われています。

![]() とも言われてる?

とも言われてる?

![]() 史記にも記述があり、証拠と思わしき資料の発見もあるのですが、確実ではない、ということです。

史記にも記述があり、証拠と思わしき資料の発見もあるのですが、確実ではない、ということです。

![]() そして「明」「夷」ですから、たくさんの太陽を射落とす、五帝時代の「后羿(こうげい)」の神話も大いに関係あります、10個の太陽があって暑すぎて困っていたのを后羿が9つの太陽を弓で打ち落とす、という光を減らして丁度よくする話です。

そして「明」「夷」ですから、たくさんの太陽を射落とす、五帝時代の「后羿(こうげい)」の神話も大いに関係あります、10個の太陽があって暑すぎて困っていたのを后羿が9つの太陽を弓で打ち落とす、という光を減らして丁度よくする話です。

![]() 「明(太陽)」を「夷」する、たいらにする話か。どういう意味なの?

「明(太陽)」を「夷」する、たいらにする話か。どういう意味なの?

![]() 目標を達成していき、自信をつけて落ち着けるイメージや、自分の気持ちに向かい合うために「太陽」を避けるイメージです。こういう様々なイメージも大切です。

目標を達成していき、自信をつけて落ち着けるイメージや、自分の気持ちに向かい合うために「太陽」を避けるイメージです。こういう様々なイメージも大切です。

![]() へー。地火明夷は前振りが長いね。

へー。地火明夷は前振りが長いね。

![]() きちんと説明したらナカナカ終わらないのでこの辺で。

きちんと説明したらナカナカ終わらないのでこの辺で。

![]() 上爻は「不明晦 初登于天 後入于地」あきらかならずしてくらし はじめてんにのぼる のちにちにはいる。

上爻は「不明晦 初登于天 後入于地」あきらかならずしてくらし はじめてんにのぼる のちにちにはいる。

![]() どういう感じなの?

どういう感じなの?

![]() 「吉凶」などはありません、最初は暗いところ、から天に上り大地を照らすが、のちには地に落ちる、ということから、愚かなものが上に位置しても結局落ちていく、というイメージと、それと同じ意味で、最初は暗い地下にいても、天に登り輝くことが出来る、そして、地に自分の種を蒔く、視点は違いますが同じことを言っています。

「吉凶」などはありません、最初は暗いところ、から天に上り大地を照らすが、のちには地に落ちる、ということから、愚かなものが上に位置しても結局落ちていく、というイメージと、それと同じ意味で、最初は暗い地下にいても、天に登り輝くことが出来る、そして、地に自分の種を蒔く、視点は違いますが同じことを言っています。

![]() え、全然違うじゃん。

え、全然違うじゃん。

![]() 登る人があれば、落ちる人もいます、それは必要で行われる交代です、そのことを言っているので、どっちになるかは、あなたが必要とされるかどうかなのです。

登る人があれば、落ちる人もいます、それは必要で行われる交代です、そのことを言っているので、どっちになるかは、あなたが必要とされるかどうかなのです。

![]() 要するに悪い奴は下がってし、良い人は登っていくのかな。

要するに悪い奴は下がってし、良い人は登っていくのかな。

![]() この話は「殷」の「紂王」のイメージがあるのでそういう意味が濃いですが、芸能界などであれば悪でなくても消えていくことはあるでしょう。まあ、それが悪と言えば悪ですが。

この話は「殷」の「紂王」のイメージがあるのでそういう意味が濃いですが、芸能界などであれば悪でなくても消えていくことはあるでしょう。まあ、それが悪と言えば悪ですが。

![]() なるほど。のちの時代の肥やしとなって消える意味もあるのか。

なるほど。のちの時代の肥やしとなって消える意味もあるのか。

![]() 「不明晦」ですからね、そういう流れは、目に見えないものなのです。愚かな人には、それ見たことか、立派な人なら、受け入れるべき交代の時期、というイメージもあります。沈む人あれば、登る人もある、その登る人が自分かもしれませんね。

「不明晦」ですからね、そういう流れは、目に見えないものなのです。愚かな人には、それ見たことか、立派な人なら、受け入れるべき交代の時期、というイメージもあります。沈む人あれば、登る人もある、その登る人が自分かもしれませんね。

![]() 易は物事の本質を見抜くことが大切です、ですから、何が起こるか、どういう時期か、何が起こっているか、が易であって、単に楽か楽じゃないか、の占いではありません。

易は物事の本質を見抜くことが大切です、ですから、何が起こるか、どういう時期か、何が起こっているか、が易であって、単に楽か楽じゃないか、の占いではありません。

![]() なるほど。君子の哲学なんだね。

なるほど。君子の哲学なんだね。

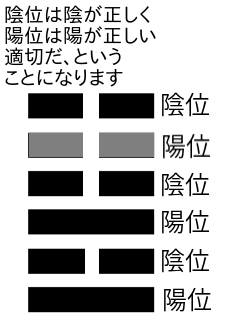

![]() 「上爻」は「陰位」に「陰」、位正しく謙虚であることを奨励します。

「上爻」は「陰位」に「陰」、位正しく謙虚であることを奨励します。

![]() 悪い人は控えるべきだし、上にいる人をそれを受け入れる意味もあるか。

悪い人は控えるべきだし、上にいる人をそれを受け入れる意味もあるか。

![]() そして「三爻」に応じています。

そして「三爻」に応じています。

![]() 「三爻」では大首を取るために時期を待ったのですが、それを成し遂げたと言えましょう。

「三爻」では大首を取るために時期を待ったのですが、それを成し遂げたと言えましょう。

![]() そうか、「五爻」では「箕子(きし)」が耐えてる感じだったもんね。

そうか、「五爻」では「箕子(きし)」が耐えてる感じだったもんね。

![]() 同時に、自分が倒される「紂王」の側になることも忘れてはいけません。

同時に、自分が倒される「紂王」の側になることも忘れてはいけません。

![]() 「紂王」は「酒池肉林」の人だよね、謙虚じゃないもんね。

「紂王」は「酒池肉林」の人だよね、謙虚じゃないもんね。

![]() そして「五爻」に比していません、これは、「箕子(きし)」が「紂王」を倒したわけではないですからね。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

そして「五爻」に比していません、これは、「箕子(きし)」が「紂王」を倒したわけではないですからね。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)

![]() あ、待ってたら関係ない「周」の人がやってくれたのか。なるほどね。

あ、待ってたら関係ない「周」の人がやってくれたのか。なるほどね。

![]() ちょっと奥深すぎて、結局どういうことなの?

ちょっと奥深すぎて、結局どういうことなの?

![]() 易は、卦辞、爻辞、などで言っていることをよく考えて、六線形も良く理解して、その時の状況と合わせてよく考えることが大切です、あまり簡単に考えてはいけません。

易は、卦辞、爻辞、などで言っていることをよく考えて、六線形も良く理解して、その時の状況と合わせてよく考えることが大切です、あまり簡単に考えてはいけません。

![]() 出典は「易経」でした。

出典は「易経」でした。